稀土原子“点石成晶”!南大-苏州实验室联合成果登上Science

南京大学/苏州实验室王欣然教授、李涛涛副教授团队与合作者通过稀土原子对蓝宝石衬底表面修饰,在国际上率先突破6英寸二维过渡金属硫族化合物半导体(以下简称二维半导体)单晶量产化制备技术。相关成果以“Robust epitaxy of single-crystal transition-metal dichalcogenides on lanthanum-passivated sapphire”为题,发表于Science期刊。

研究背景

二维半导体具有原子级厚度,能有效降低晶体管功耗,实现三维异质异构集成,是延续集成电路摩尔定律的首选材料。大尺寸单晶晶圆是集成电路规模化制造的基石,2021年,王欣然教授团队通过蓝宝石衬底斜切设计,首次报道了2英寸二维半导体单晶生长(Nat. Nanotechnol. 16, 1201-1206 (2021)),证明了大尺寸单晶的可能性。

然而,二维半导体长期难以走出实验室。实验室级别的化学气相沉积(CVD)技术在晶圆尺寸、重复性和均一性等方面难以满足产业需求,而金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术虽然具备均匀性和规模化优势,但只能生产多晶材料,无法满足高端元器件需求。形象地说,单晶就像高速公路,电子在上面可以快速通行;多晶不仅是小路,而且有很多红绿灯,电子没走几步就得减速、拐弯甚至堵车,器件性能自然欠佳。

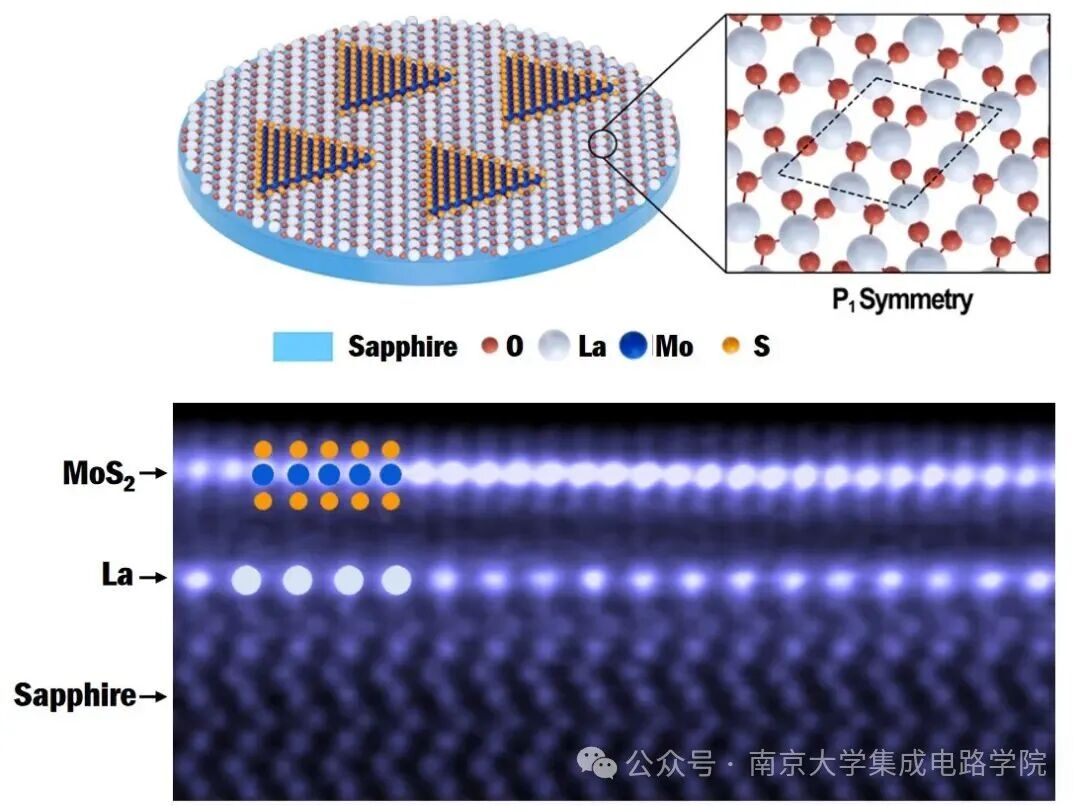

图1 镧修饰的蓝宝石衬底上实现二维半导体单晶外延

研究成果概况

蓝宝石是理想的产业化外延衬底,但由于高对称性,二维半导体存在多个等价方向,拼接时容易产生多晶。该研究的革命性突破在于团队开发的稀土原子表面修饰技术——在蓝宝石表面构建镧单原子层。虽然只有一个原子层的厚度,但是却打破蓝宝石表面固有的对称性,让二维半导体成核锁定在同一个方向上,确保了晶畴的单向排列进而长成单晶。该技术解决了长久以来二维半导体制备存在的重复性、稳定性以及工艺窗口狭窄等局限,适用于多种材料和多种工艺条件。正是这一创新,将普通的蓝宝石衬底“点石成晶”,从根本上解决了二维半导体单晶规模化制备的难题。

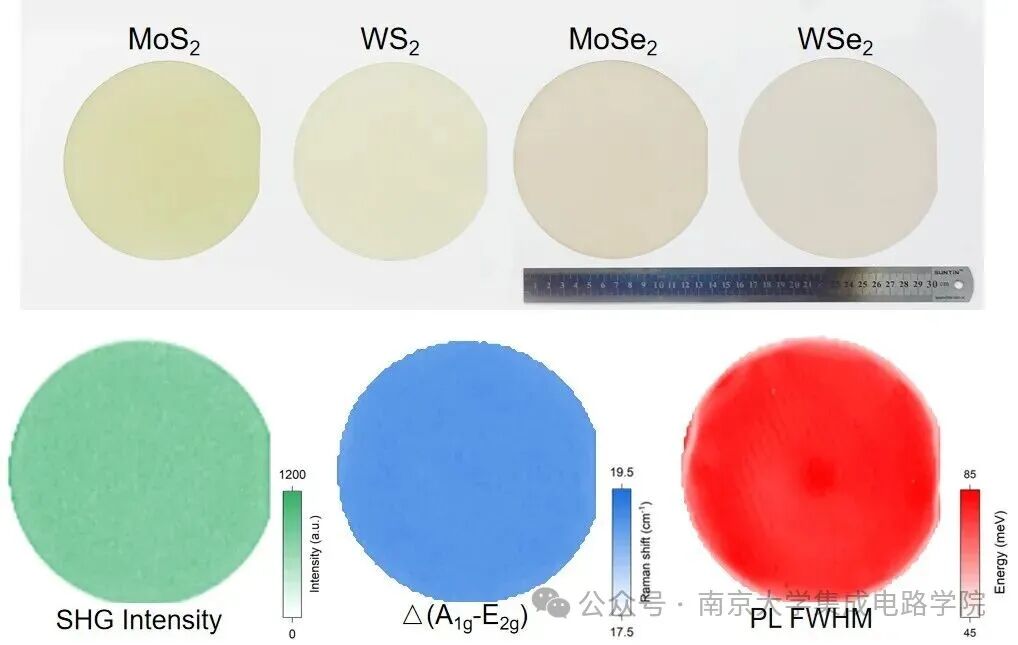

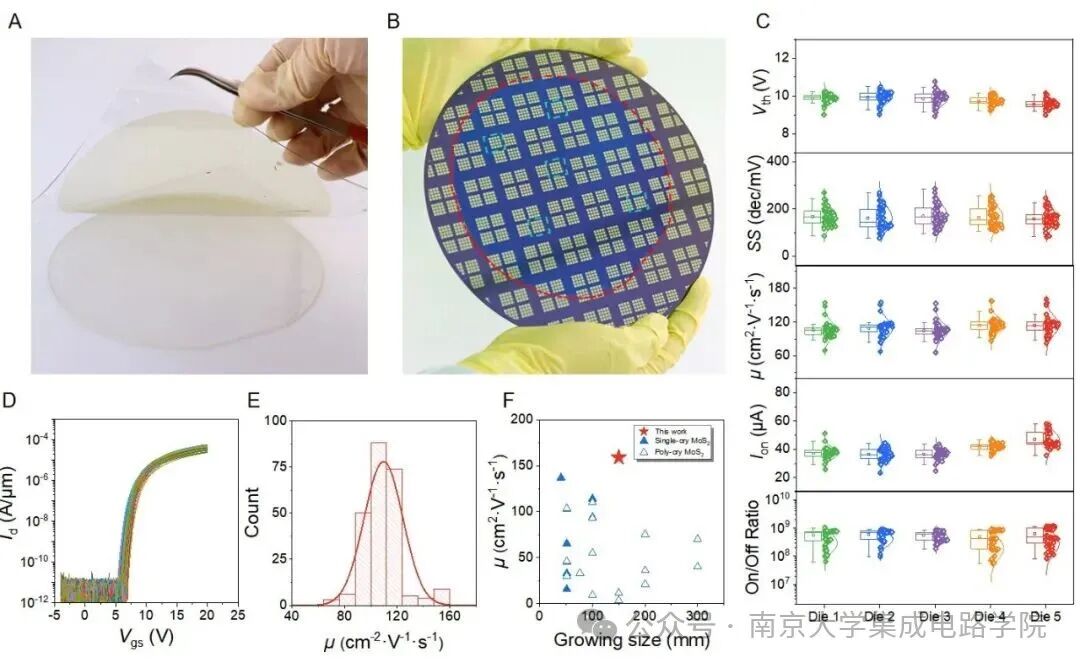

基于量产化的MOCVD技术和镧表面修饰的蓝宝石衬底,团队一举实现了6英寸二硫化钼(MoS2)、二硫化钨(WS2)、二硒化钨(WSe2)和二硒化钼(MoSe2)等二维半导体单晶的普适制备。多种光谱和电学表征技术证实了优异的材料质量和均一性,MoS2和WSe2的平均迁移率分别高达110cm2·V-1·s-1和131cm2·V-1·s-1,单晶尺寸、器件性能同步刷新记录,实现大尺寸与高质量兼得。

该工作实现了二维半导体单晶从实验室技术到量产化技术、从单一材料到多种材料普适性制备的跨越,标志着二维半导体产业化迈出关键一步,为集成电路、显示、传感等领域的规模化应用奠定了材料基础。韩国科学技术院的Kibum Kang教授在Science发表评论文章,认为该工作“解决了二维半导体应用于产业最关键的问题”。

图2 6英寸二维半导体单晶晶圆系列

图3 基于单晶MoS2的场效应晶体管阵列

论文信息

该研究由南京大学与苏州实验室联合攻关完成。苏州实验室作为材料领域的国家战略科技力量,不仅汇聚跨学科的顶尖科研力量,为成果提供了核心理论支撑,而且为二维半导体单晶制备、表征与器件工艺提供了一流的平台保障。

论文第一作者为南京大学-苏州实验室联合培养博士研究生邹茜璐、苏州实验室博士研究生赵圆圆和南京大学博士后范东旭。通讯作者为李涛涛副教授、丁峰研究员和王欣然教授。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、江苏省基础研究计划、姑苏创新创业领军人才等项目的资助,以及未来智能芯片交叉研究中心(雅辰基金)、新基石科学基金会科学探索奖、小米基金的支持。